“…la guerre et la maladie, ces deux infinis du cauchemar“.

“…la guerre et la maladie, ces deux infinis du cauchemar“.

“…la guerra e la malattia, questi due infiniti dell’incubo” .

Louis Ferdinand Céline

“La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi“: dal 1832 l’inciso di Clausewitz ha demistificato ogni retorica guerriera. Eppure ancora oggi, dicembre 2025, la narrazione mediatica delle guerre in corso si avvale del ciarpame ideologico di sempre: la patria la libertà il dovere il sacrificio le medaglie i nastrini le fanfare, mentre i mercati registrano con soddisfazione la crescita economica trainata dalla cosiddetta “industria della difesa”.

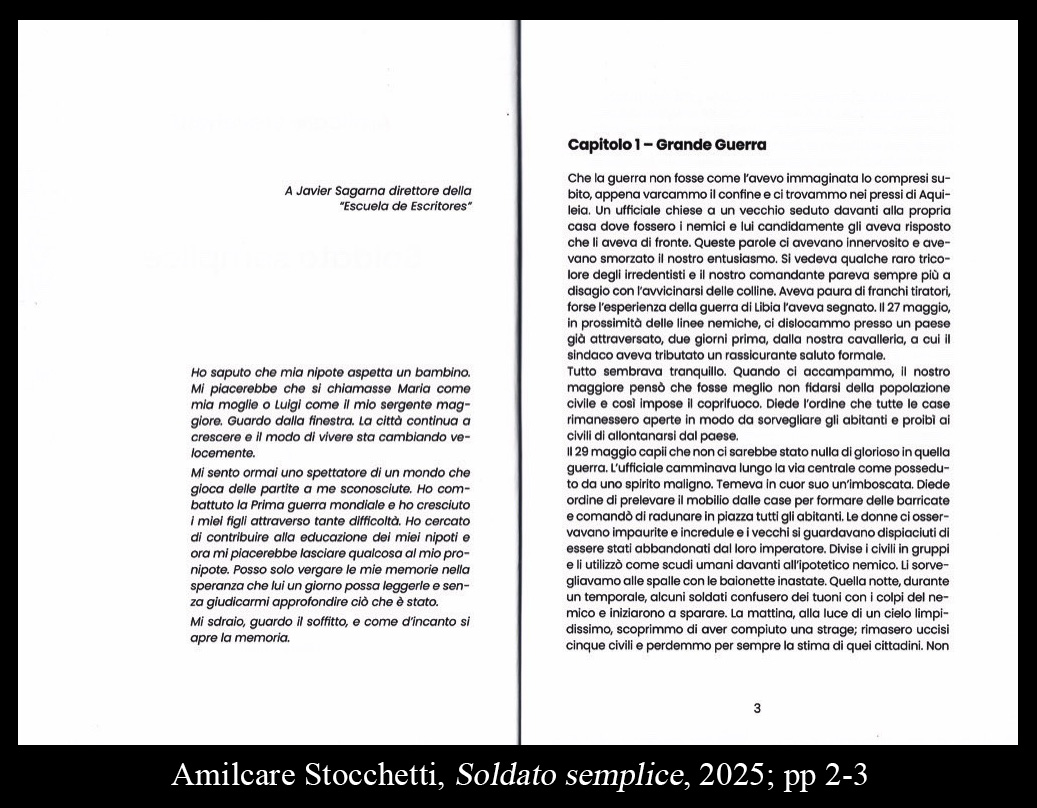

Il libro di Stocchetti esce in questo clima distopico da cui prende distanza critica fin dalla prima pagina: “Che la guerra non fosse come l’avevo immaginata lo compresi subito…“. Siamo nel 1916 in Friuli: il “soldato semplice” Stocchetti di Brescia si accorge immediatamente del fatto che i liberatori dell’esercito italiano non sono affatto ben visti dagli italiani che volevano liberare. L’espediente letterario per cui autore e protagonista sono la stessa persona dislocata in epoche diverse è perfettamente funzionale alla storia: il soldato Stocchetti prende coscienza della situazione reale attraverso le proprie esperienze, mentre l’autore Stocchetti ne elabora le riflessioni, stabilendo un contatto diretto tra il passato e il presente. Siamo fuori dalla categoria del romanzo, dalla fiction letteraria. E’ piuttosto una ricerca che nasce dall’urgenza di verità, dal dovere di condividere con tutti nel modo più semplice e chiaro il coraggio, la pena, la disperata reazione di una persona investita dall’orrore. Non è la verità con la “v” maiuscola. E’ quella povera e sofferta che nasce dalle esperienze di ognuno, quella che dobbiamo ogni volta discutere concordare, che non è un oggetto, un dogma, un ordine, ma l’effetto delle nostre azioni: la verità non c’è, si fa come l’amore.

.

Dunque questo non è un romanzo, ma un fatto della storia umana che viene ri-scritto, il cui contenuto di verità si esplica attraverso le azioni e le riflessioni del protagonista soldato/autore in relazione agli altri attori, ai fatti e alle situazioni che li coinvolgono. La scrittura è rapida, senza svenevolezze e futili descrizioni, i fatti e i dialoghi si susseguono in modo incalzante e così le riflessioni, non ci sono pause: le cose sono chiamate con il loro nome, nessuna enfasi, nessuna esagerazione. L’italiano, i dialetti, il vocabolario adeguato alle trincee, agli strumenti di morte, ai corpi, alle malattie, alle ferite, agli escrementi, il vocabolario dei sentimenti umani, dell’amicizia, dell’onestà, della crudeltà, del piacere, della rabbia, dell’infamia, della gioia, di tutto quello che conta e di tutto l’orrore. Dall’insieme di queste cose emerge la verità della guerra.

Il soldato Stocchetti arriva al fronte solo e spaesato, ma a poco a poco entra in sintonia con i commilitoni. Lo fa a modo suo: di solito preferisce passare per scemo piuttosto che rischiare la fucilazione, per ignorante piuttosto che bugiardo, o addirittura colpevole piuttosto che ribelle: “Preferii rimanere in silenzio, facendo la figura del colpevole piuttosto che del ribelle” (pag. 199). Insomma preferisce non dissuadere gli altri dalle convinzioni che si sono fatti sul suo conto: è un leit-motiv che percorre tutto il libro. Stocchetti riflette e matura. Non vuole uccidere, quando lo fa desidera confessarsi, scrive al sacerdote che lo ha educato in collegio: più che una assoluzione cerca un conforto. Il sacerdote gli risponde: “Hai dovuto compiere il tuo dovere, devi essere in grado di perdonarti. Il tuo omicidio non è un peccato perché non c’è la volontà di commetterlo. […] Chiunque possa aver commesso degli sbagli deve essere riabilitato per poter contribuire a ricostruire qualcosa di buono. Quando tornerai a casa, mi aiuterai con gli orfani di guerra e così espierai ciò che sta consumando la tua anima“. Cresce un profondo sentimento di fratellanza che lo unisce ai componenti della squadra ma: “La cosa peggiore della guerra era affezionarsi a qualcuno, per poi vederlo scomparire nel nulla inghiottito dalla morte” (pag. 19) e questo sentimento è tanto più forte quanto più diventano evidenti le ingiustizie che subiscono i soldati da parte degli ufficiali e dello Stato Maggiore. La strategia d’attacco adottata dal Generale Raffaele Cadorna comportava il sacrificio di un numero enorme di soldati: la retorica patriottarda era necessaria per convincerli ad andare all’assalto, per questo venivano puniti o fucilati tutti coloro che erano anche solo sospettati di “disfattismo” quindi gli anarchici, i comunisti, i socialisti e gli altri refrattari. Qualunque gesto o parola che sollevasse dubbi sulla condotta della guerra e sugli ordini impartiti poteva costituire un capo d’accusa e la pena normalmente era la fucilazione immediata. Oltre a questo, gli ufficiali durante gli assalti erano autorizzati a sparare su chiunque chiunque fosse stato visto arretrare, nascondersi, scappare. Non solo. Se durante gli assalti un reparto si fosse mal comportato e non fossero stati individuati i responsabili, gli ufficiali dovevano sceglierne un numero a caso da giustiziare. A questi fini erano preposte delle spie scelte tra “i caproni” ovvero i Regi Carabinieri.

Il soldato Stocchetti arriva al fronte solo e spaesato, ma a poco a poco entra in sintonia con i commilitoni. Lo fa a modo suo: di solito preferisce passare per scemo piuttosto che rischiare la fucilazione, per ignorante piuttosto che bugiardo, o addirittura colpevole piuttosto che ribelle: “Preferii rimanere in silenzio, facendo la figura del colpevole piuttosto che del ribelle” (pag. 199). Insomma preferisce non dissuadere gli altri dalle convinzioni che si sono fatti sul suo conto: è un leit-motiv che percorre tutto il libro. Stocchetti riflette e matura. Non vuole uccidere, quando lo fa desidera confessarsi, scrive al sacerdote che lo ha educato in collegio: più che una assoluzione cerca un conforto. Il sacerdote gli risponde: “Hai dovuto compiere il tuo dovere, devi essere in grado di perdonarti. Il tuo omicidio non è un peccato perché non c’è la volontà di commetterlo. […] Chiunque possa aver commesso degli sbagli deve essere riabilitato per poter contribuire a ricostruire qualcosa di buono. Quando tornerai a casa, mi aiuterai con gli orfani di guerra e così espierai ciò che sta consumando la tua anima“. Cresce un profondo sentimento di fratellanza che lo unisce ai componenti della squadra ma: “La cosa peggiore della guerra era affezionarsi a qualcuno, per poi vederlo scomparire nel nulla inghiottito dalla morte” (pag. 19) e questo sentimento è tanto più forte quanto più diventano evidenti le ingiustizie che subiscono i soldati da parte degli ufficiali e dello Stato Maggiore. La strategia d’attacco adottata dal Generale Raffaele Cadorna comportava il sacrificio di un numero enorme di soldati: la retorica patriottarda era necessaria per convincerli ad andare all’assalto, per questo venivano puniti o fucilati tutti coloro che erano anche solo sospettati di “disfattismo” quindi gli anarchici, i comunisti, i socialisti e gli altri refrattari. Qualunque gesto o parola che sollevasse dubbi sulla condotta della guerra e sugli ordini impartiti poteva costituire un capo d’accusa e la pena normalmente era la fucilazione immediata. Oltre a questo, gli ufficiali durante gli assalti erano autorizzati a sparare su chiunque chiunque fosse stato visto arretrare, nascondersi, scappare. Non solo. Se durante gli assalti un reparto si fosse mal comportato e non fossero stati individuati i responsabili, gli ufficiali dovevano sceglierne un numero a caso da giustiziare. A questi fini erano preposte delle spie scelte tra “i caproni” ovvero i Regi Carabinieri.

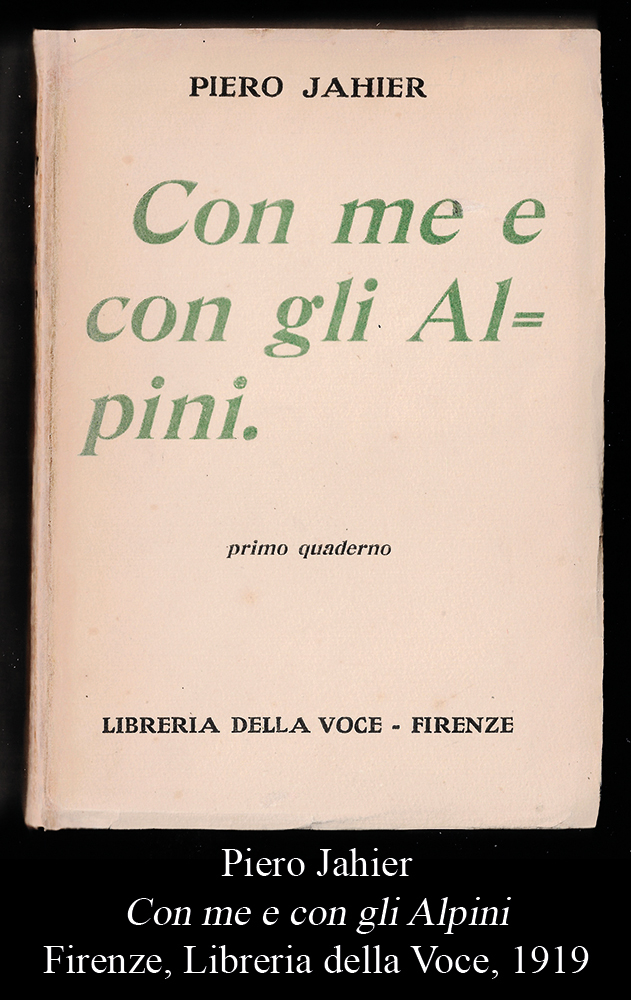

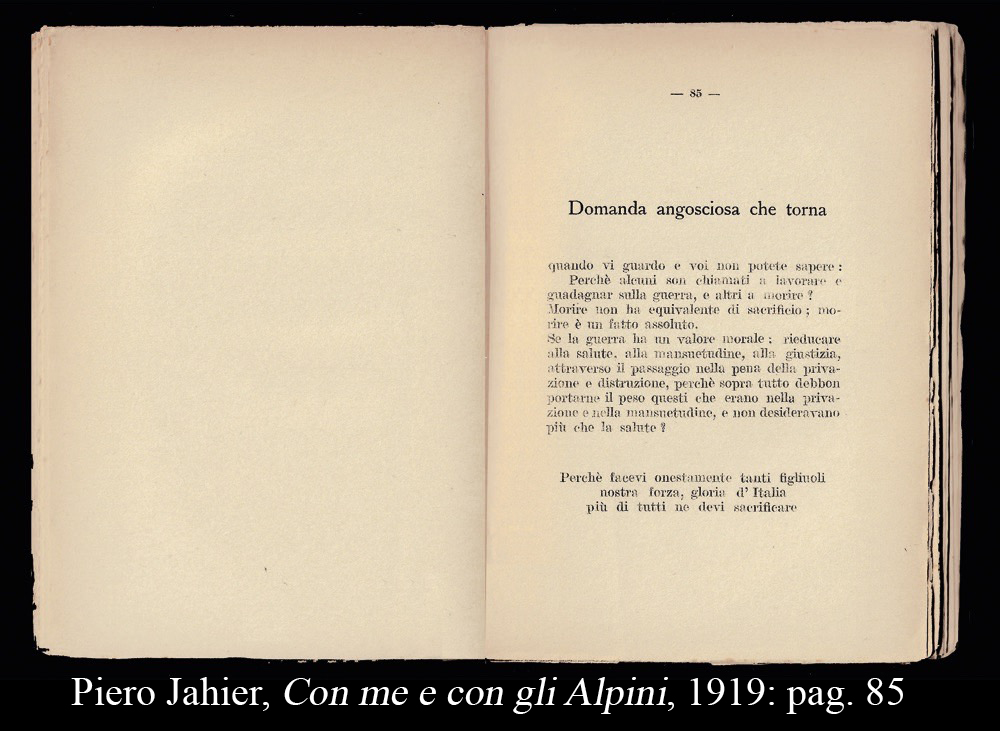

Nessuna possibilità di opporsi a questa follia del potere se non morire, ma il soldato Stocchetti non è affatto disposto a morire. Non reagisce quando un amico scelto a caso da un reparto viene fucilato, e tiene per sé il tormento e il rimorso di non aver fatto niente per impedirlo. “Servire la patria” non significava altro che massacrare ed essere massacrati: “Avevo capito che l’italianità non esisteva, ma esistevano gli italiani. Su quei campi di battaglia nacquero in me sentimenti di fratellanza, solidarietà e lealtà, non certo di amor di patria” (pag. 32). Vale la pena di ricordare qui la domanda di Piero Jahier tratta dal suo diario di guerra: “Domanda angosciosa che torna quando vi guardo e voi non potete sapere: Perché alcuni son chiamati a lavorare e guadagnar sulla guerra, e altri a morire? Morire non ha equivalente di sacrificio; morire è un valore assoluto. Se la guerra ha un valore morale: rieducare alla salute, alla mansuetudine, alla giustizia, attraverso il passaggio nella pena della privazione e distruzione, perché sopra tutto debbon portarne il peso questi che erano nella privazione e nella mansuetudine, e non desideravano più che la salute?” (Piero Jahier, Con me e con gli Alpini, Firenze, Libreria della Voce, 1919: pag. 85).

Nessuna possibilità di opporsi a questa follia del potere se non morire, ma il soldato Stocchetti non è affatto disposto a morire. Non reagisce quando un amico scelto a caso da un reparto viene fucilato, e tiene per sé il tormento e il rimorso di non aver fatto niente per impedirlo. “Servire la patria” non significava altro che massacrare ed essere massacrati: “Avevo capito che l’italianità non esisteva, ma esistevano gli italiani. Su quei campi di battaglia nacquero in me sentimenti di fratellanza, solidarietà e lealtà, non certo di amor di patria” (pag. 32). Vale la pena di ricordare qui la domanda di Piero Jahier tratta dal suo diario di guerra: “Domanda angosciosa che torna quando vi guardo e voi non potete sapere: Perché alcuni son chiamati a lavorare e guadagnar sulla guerra, e altri a morire? Morire non ha equivalente di sacrificio; morire è un valore assoluto. Se la guerra ha un valore morale: rieducare alla salute, alla mansuetudine, alla giustizia, attraverso il passaggio nella pena della privazione e distruzione, perché sopra tutto debbon portarne il peso questi che erano nella privazione e nella mansuetudine, e non desideravano più che la salute?” (Piero Jahier, Con me e con gli Alpini, Firenze, Libreria della Voce, 1919: pag. 85).

.

Si fa strada nella truppa anche la consapevolezza che il cosiddetto nemico sia nelle stesse condizioni: attraverso rari e brevi momenti di pausa concordati di nascosto i soldati si scambiano cibo, sigarette, parlano fra loro, giocano: non sono affatto nemici, si riconoscono operai, contadini, braccianti, pastori, bottegai, nullatenenti: la moltitudine dei senza potere, la carne da macello. I dubbi iniziali sulle ragioni della guerra, che cosa dividesse il bene dal male, diventano chiari: “In questa guerra avevo ormai diviso i buoni dai cattivi. I cattivi erano gli ufficiali di carriera che ci punivano continuamente usando i caproni [i carabinieri]. I buoni erano tutti quelli che stavano nelle trincee, sia che fossero italiani, sia che fossero del paese più strano del mondo. Ci univa lo sporco, il dolore, la puzza, la fatica e una resistenza alla sofferenza indescrivibile” (pag. 136).

Stocchetti impara a uccidere e a sopravvivere, è ormai un veterano. Ha perduto amici, ha assistito a crimini efferati e vissuto nelle peggiori condizioni, è stanco, sfinito: “Avevo vissuto così vicino alla morte e ai morti che la morte stessa era diventata una opzione, un modo per uscire da questo incubo. […] Capii che queste trincee avrebbero riconsegnato alla società civile uomini pronti a usare senza scrupoli la violenza per raggiungere i propri scopi. In queste trincee si era piantato e alimentato il seme del male. Sono ancora convinto che le crudeli dittature del diciannovesimo secolo siano state il frutto di quest’albero del male, cresciuto nell’animo di quei poveracci costretti a vivere in prima linea” (pag. 134).

Durante la battaglia della Bainsizza salva il genero di un generale che vuole per questo premiarlo. Undici battaglie sull’Isonzo potevano bastare per chiedere e ottenere, per sé e i suoi compagni, di essere trasferiti nelle retrovie.

Stocchetti impara a uccidere e a sopravvivere, è ormai un veterano. Ha perduto amici, ha assistito a crimini efferati e vissuto nelle peggiori condizioni, è stanco, sfinito: “Avevo vissuto così vicino alla morte e ai morti che la morte stessa era diventata una opzione, un modo per uscire da questo incubo. […] Capii che queste trincee avrebbero riconsegnato alla società civile uomini pronti a usare senza scrupoli la violenza per raggiungere i propri scopi. In queste trincee si era piantato e alimentato il seme del male. Sono ancora convinto che le crudeli dittature del diciannovesimo secolo siano state il frutto di quest’albero del male, cresciuto nell’animo di quei poveracci costretti a vivere in prima linea” (pag. 134).

Durante la battaglia della Bainsizza salva il genero di un generale che vuole per questo premiarlo. Undici battaglie sull’Isonzo potevano bastare per chiedere e ottenere, per sé e i suoi compagni, di essere trasferiti nelle retrovie.

E venne Caporetto. Già all’epoca Ardengo Soffici testimoniava l’inettitudine e la vigliaccheria dei comandanti e dichiarava che solo la volontà e la determinazione dei combattenti, non le imposizioni del Comando, avevano fermato l’avanzata austriaca. (La ritirata del Friuli. Note di un ufficiale della Seconda Armata, Firenze, Vallecchi, 1919). Quello che Soffici scriveva in modo circospetto stante la censura, Stocchetti può esprimerlo in modo netto: “Ho sempre considerato la sconfitta di Caporetto come una rivolta verso lo Stato Maggiore italiano capace di infliggere alla truppa punizioni indicibili, perché insensibile alle disumane condizioni dei soldati italiani. Le angherie che contadini e operai avevano subito dagli ufficiali avevano generato quella rivolta , che sembrava uno sciopero generale. Se tale rivolta avesse avuto una guida carismatica avremmo avuto una bella rivoluzione socialista come quella russa. Certamente i padroni pur di impedirla, si sarebbero alleati persino con il diavolo, magari proprio con Cecco Beppe” (pag. 180).

.

La guerra finisce, si torna a casa, c’è un happy end, ed è una vendetta. Una vendetta perfettamente organizzata da uomini abituati ad uccidere. La vendetta di chi ha patito, di chi ha dovuto mentire, tacere, umiliarsi per sopravvivere. Il generale italiano che aveva ordinato la fucilazione di un ragazzo della squadra verrà ucciso senza pietà al colmo del suo successo di politico e uomo d’affari. Nel soldato Stocchetti e nei suoi compagni non c’è più il bisogno di confessare un delitto: era semplicemente il loro dovere che nessuno aveva loro comandato, in memoria di tutti gli uccisi, e per conto di tutti quelli rimasti vivi e feriti per sempre.

Νοn deve sorprendere la consonanza con il romanzo Ognuno del tedesco Ernst Wiechert. Anche qui, finita la guerra, rimane un dovere da assolvere, sebbene di natura diversa: “La ruota del grande destino girava e li lasciava un po’ da parte, colla loro vita apatica e sfinita e colla salma silenziosa sul piccolo carro. Non avevano altro avvenire che sotterrare questo cadavere e piantare sul luogo una croce. Non sapevano cosa avrebbero trovato all’interno. Credevano soltanto che sarebbe venuto il sonno, un profondo sonno senza fine, ma non sapevano se laggiù sarebbe sorto un nuovo mattino, una nuova vita, un nuovo lavoro. Non pensavano alla patria. La patria stava dietro a loro, sbriciolata in atomi, impallidita in scheletri, irrigidita in croci. Forse sarebbe sorta una nuova patria, forse si sarebbe usciti da tutto questo senza patria. Essi non lo sapevano e non volevano saperlo. Volevano conoscere la strada per arrivare al gran fiume e, se possibile, eseguire il comando del morto. Questo era il testamento che la guerra aveva scritto per loro. Essi non avevano nient’altro che un ordine, e un ordine era qualche cosa di più che guerra o pace” (Ernst Wiechert, Ognuno. Storia d’un senza nome, Torino, Frassinelli, 1941; pag. 234, trad. it. di Massimo Mila).

Νοn deve sorprendere la consonanza con il romanzo Ognuno del tedesco Ernst Wiechert. Anche qui, finita la guerra, rimane un dovere da assolvere, sebbene di natura diversa: “La ruota del grande destino girava e li lasciava un po’ da parte, colla loro vita apatica e sfinita e colla salma silenziosa sul piccolo carro. Non avevano altro avvenire che sotterrare questo cadavere e piantare sul luogo una croce. Non sapevano cosa avrebbero trovato all’interno. Credevano soltanto che sarebbe venuto il sonno, un profondo sonno senza fine, ma non sapevano se laggiù sarebbe sorto un nuovo mattino, una nuova vita, un nuovo lavoro. Non pensavano alla patria. La patria stava dietro a loro, sbriciolata in atomi, impallidita in scheletri, irrigidita in croci. Forse sarebbe sorta una nuova patria, forse si sarebbe usciti da tutto questo senza patria. Essi non lo sapevano e non volevano saperlo. Volevano conoscere la strada per arrivare al gran fiume e, se possibile, eseguire il comando del morto. Questo era il testamento che la guerra aveva scritto per loro. Essi non avevano nient’altro che un ordine, e un ordine era qualche cosa di più che guerra o pace” (Ernst Wiechert, Ognuno. Storia d’un senza nome, Torino, Frassinelli, 1941; pag. 234, trad. it. di Massimo Mila).

Pietà e volontà di vendetta sono qui due aspetti di una stessa necessità: quella di ristabilire un ordine razionale e un equilibrio condivisi là dove era l’insensatezza e l’arbitrio: bisogno di giustizia in un senso più alto che non quello giuridico. Abbiamo bisogno di giustizia e di verità per divenire pienamente umani e costruire una armonia possibile, un mondo nuovo dove ci sia spazio per tutti, felicità per tutti.