USD Unione Spirituale Dannunziana

(Firenze 1923 - 1925)

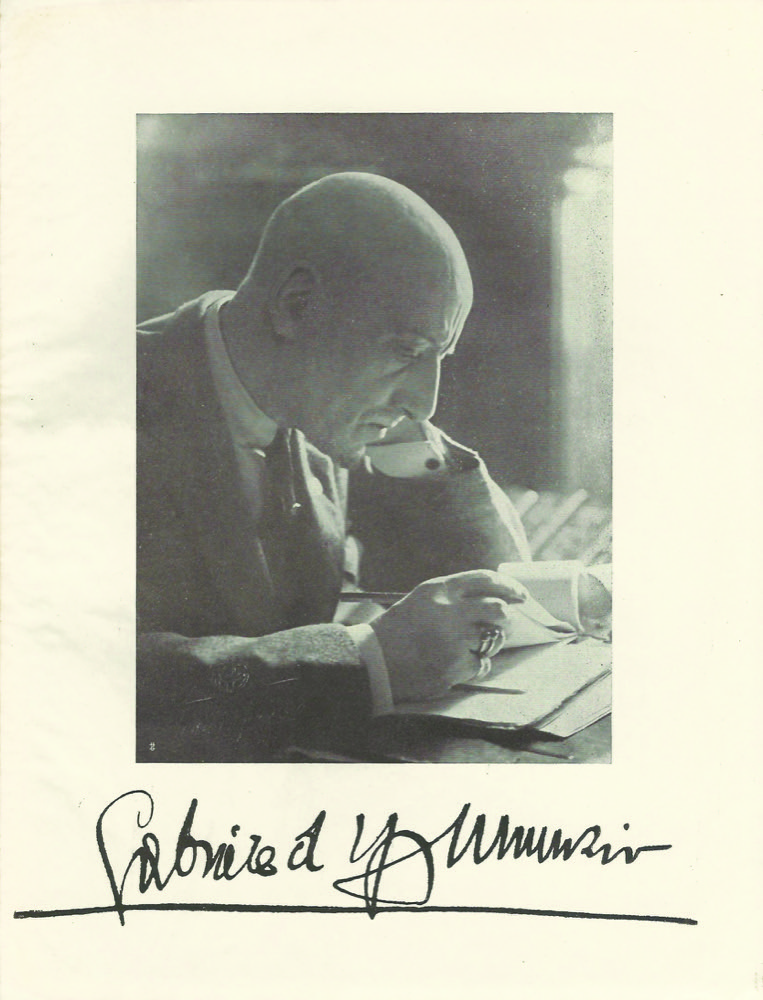

D'ANNUNZIO Gabriele

(Pescara 1863 - Gardone Riviera, Brescia 1938)

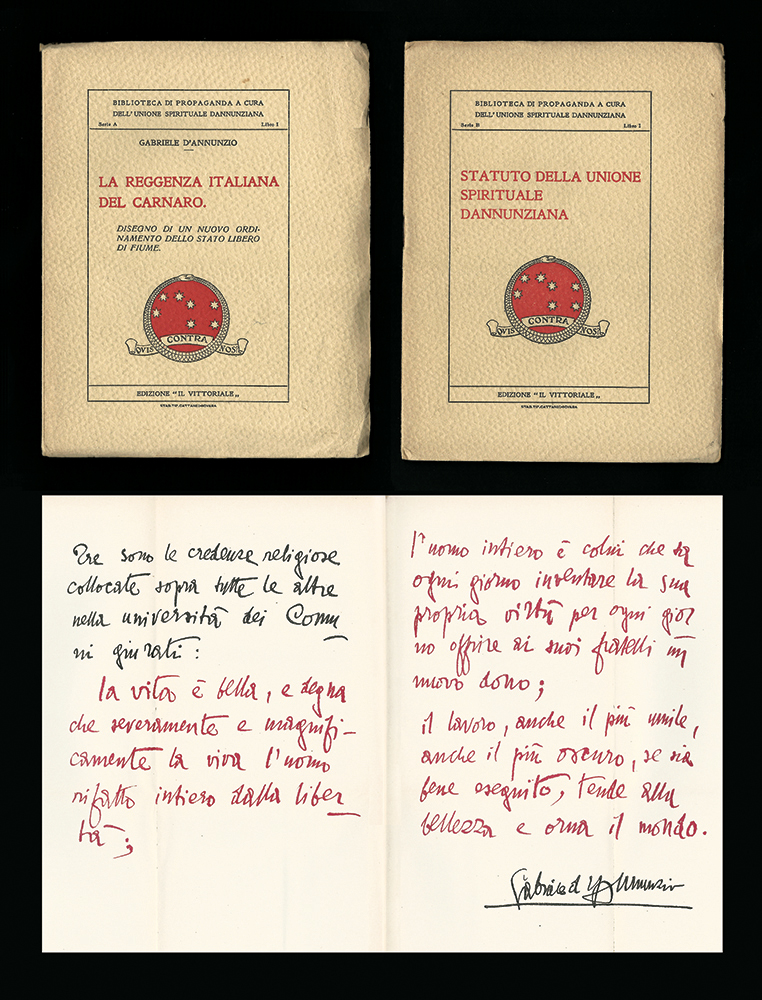

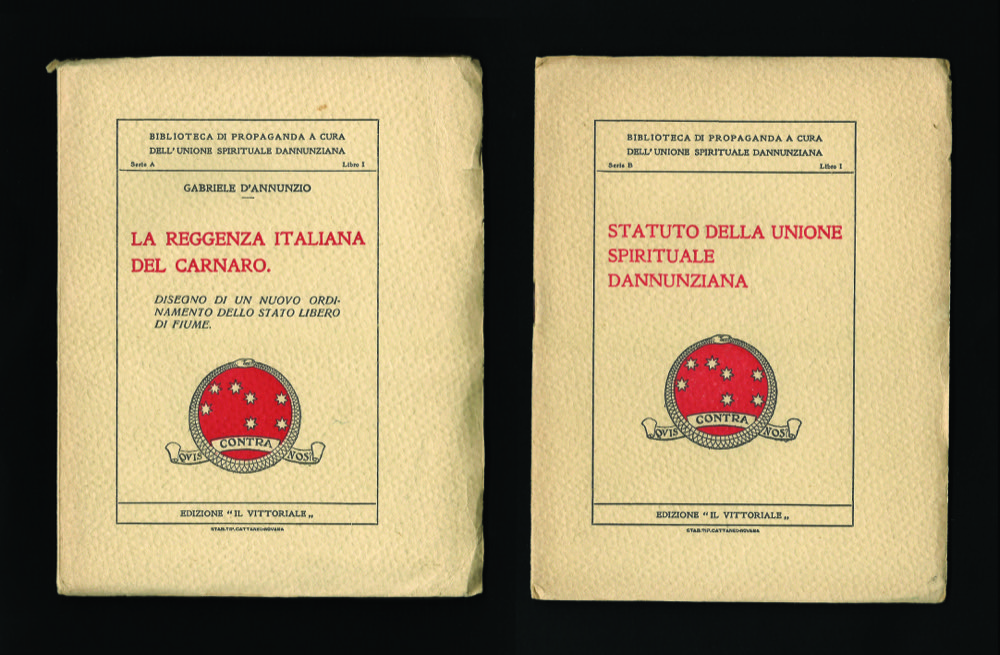

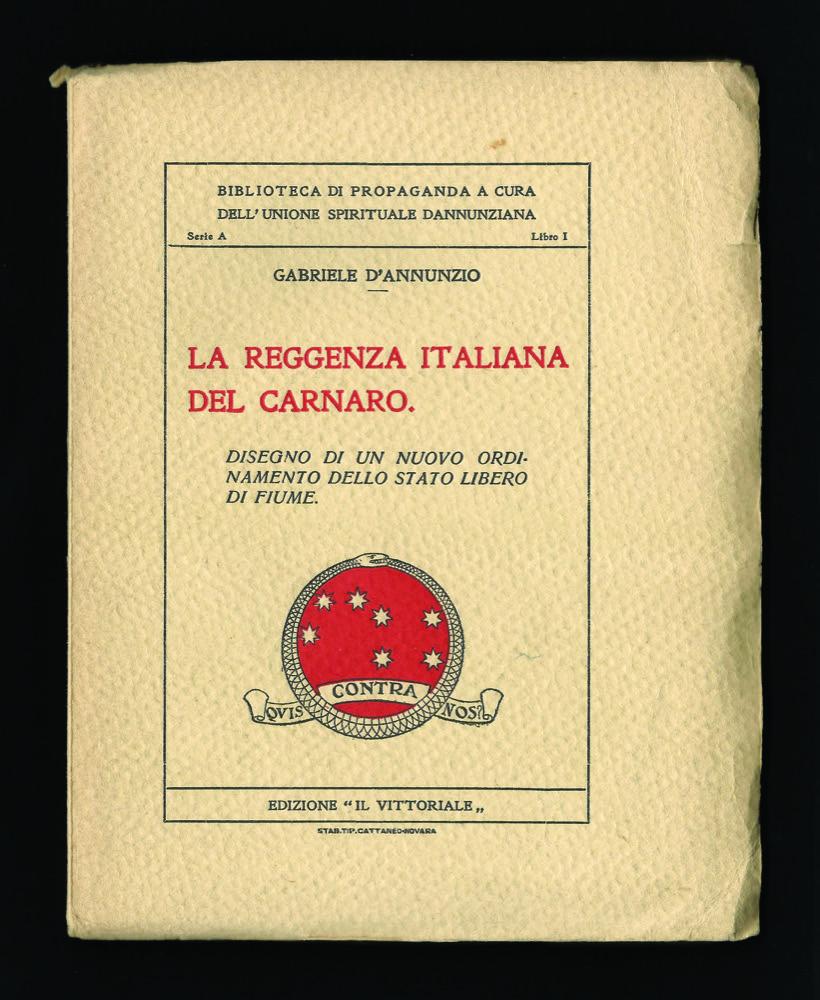

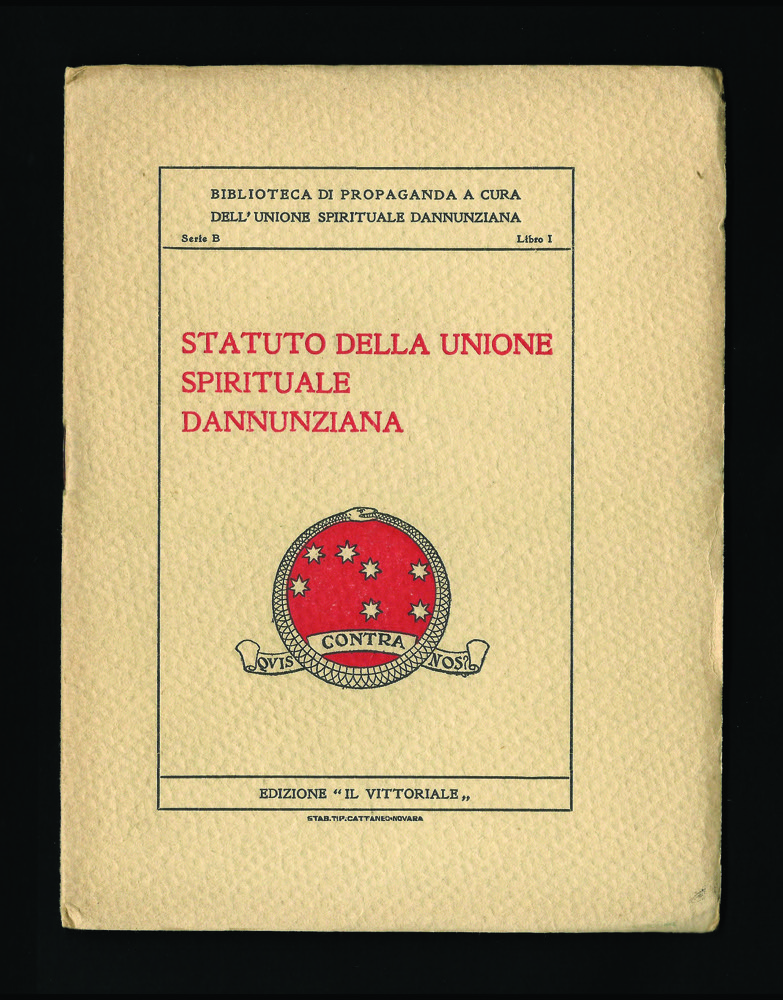

Biblioteca di Propaganda a cura dell'Unione Spirituale Dannunziana - Serie A libro 1 / Serie B Libro 1 [tutto il pubblicato]

Luogo: (Gardone Riviera)

Editore: Edizione Il Vittoriale

Stampatore: Impresa Editoriale Italiana presso lo Stab. d'Arti Grafiche Cattaneo - Novara

Anno: s.d. [1923/1924]

Legatura: brossura

Dimensioni: 2 volumi 19,8x15,5 cm.

Pagine: pp. (2) 72 (2) / 15 (9)

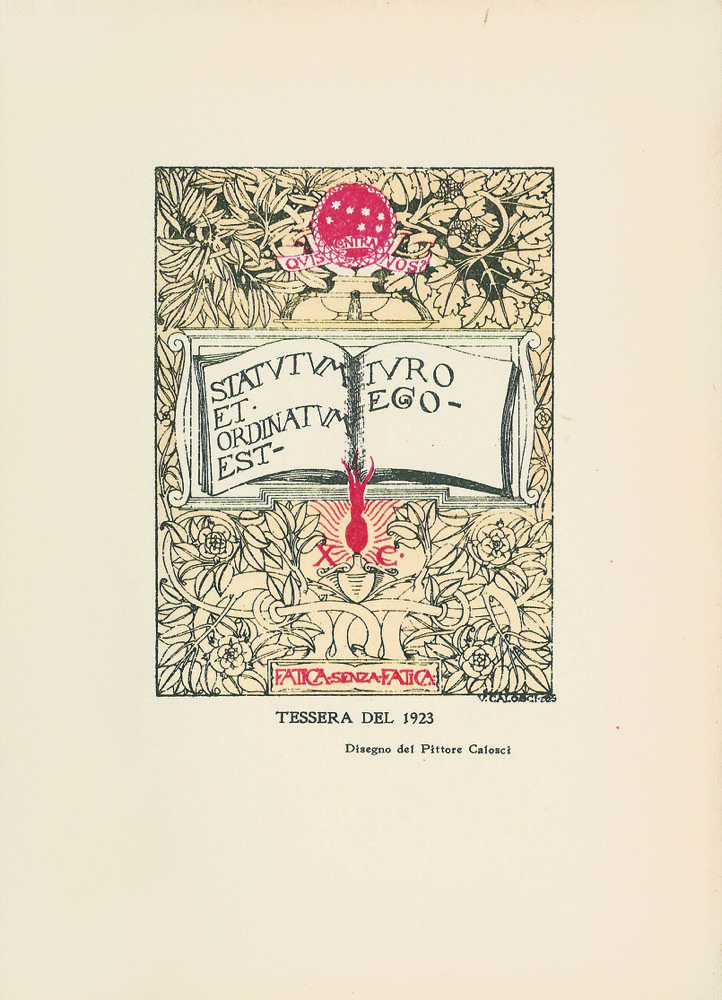

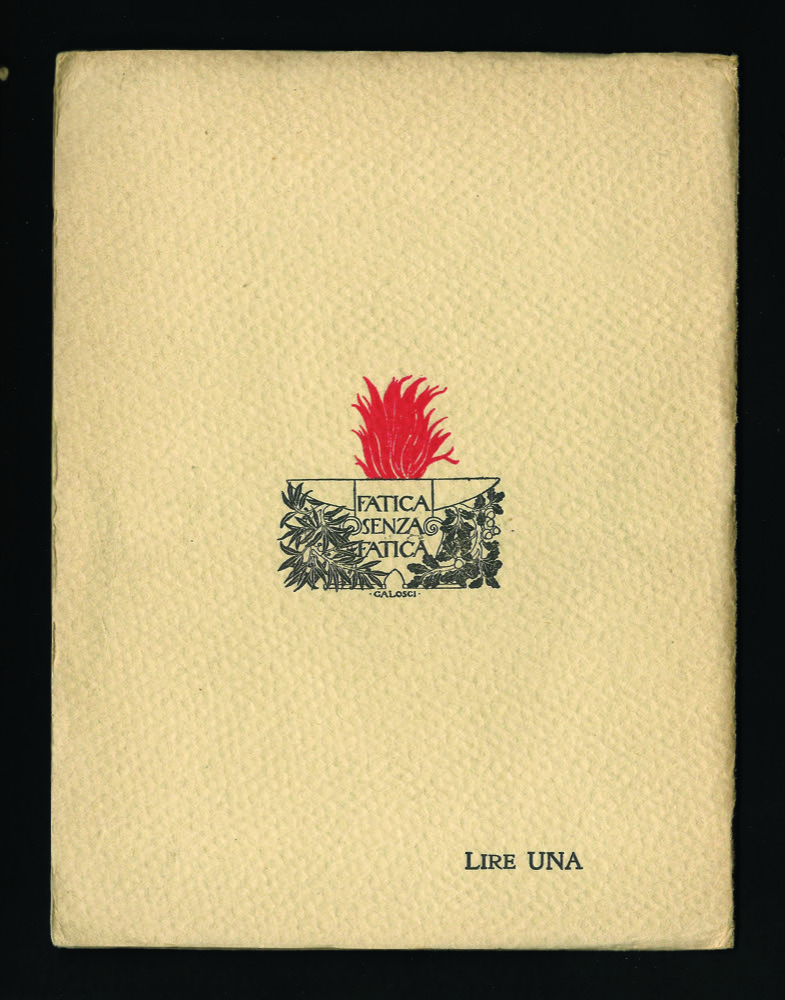

Descrizione: copertine illustrate col simbolo dell'uroboro in nero e rosso su fondo beige, una piccola illustrazione xilografica in nero e rosso in quarta di copertina di Umberto Calosci, con motto «Fatica senza fatica». Tutto il pubblicato della collana, costituita da soli 2 opuscoli: Gabriele D'Annunzio, «La reggenza italiana del Carnaro. Disegno di un nuovo ordinamento dello stato libero di Fiume»; e «Statuto dell'Unione Spirituale Dannunziana». Entrambi gli opuscoli in eccellenti condizioni di conservazione. Edizione originale.

Bibliografia: N. D.

Prezzo: € 450ORDINA / ORDER

Descrizione dettagliata dei due opuscoli:

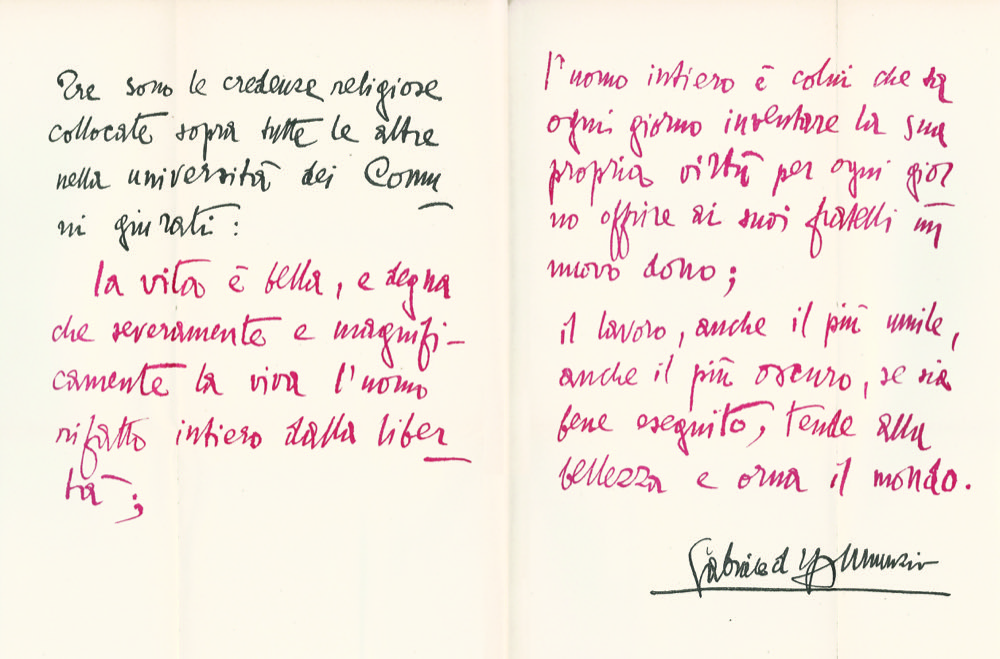

1. Gabriele D'Annunzio, «La reggenza italiana del Carnaro. Disegno di un nuovo ordinamento dello stato libero di Fiume»: 1 ritratto fotografico di D'Annunzio e 1 grande tavola in facsimile in nero e rosso di un brano autografo (l'articolo XIV "Tre sono le credenze religiose...") f.t. Ristampa della prima edizione, che nei paragrafi 38 e 39 conserva la parola "Repubblica" anziché "Reggenza", utilizzata in tutte le edizioni successive.

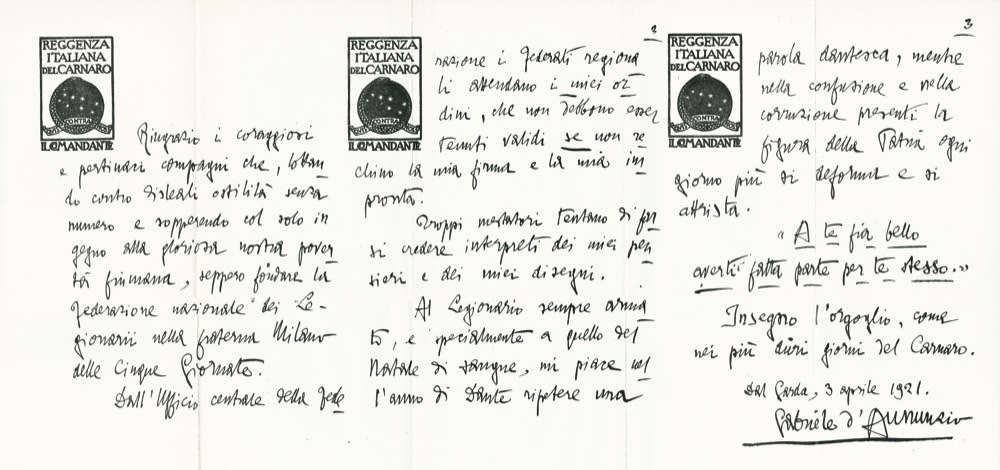

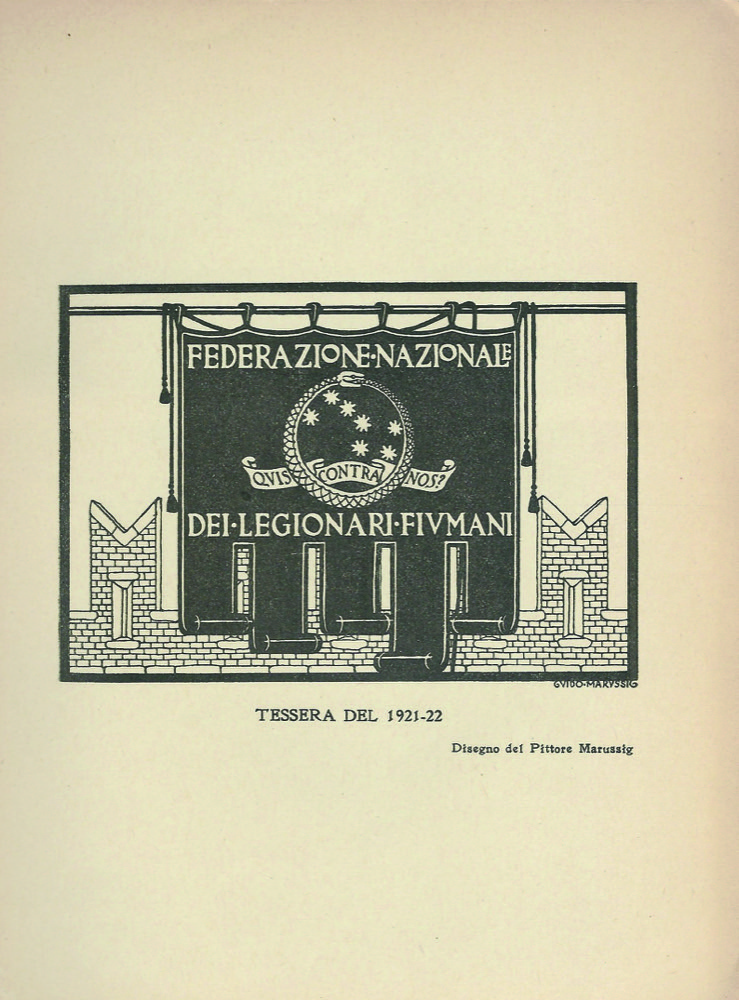

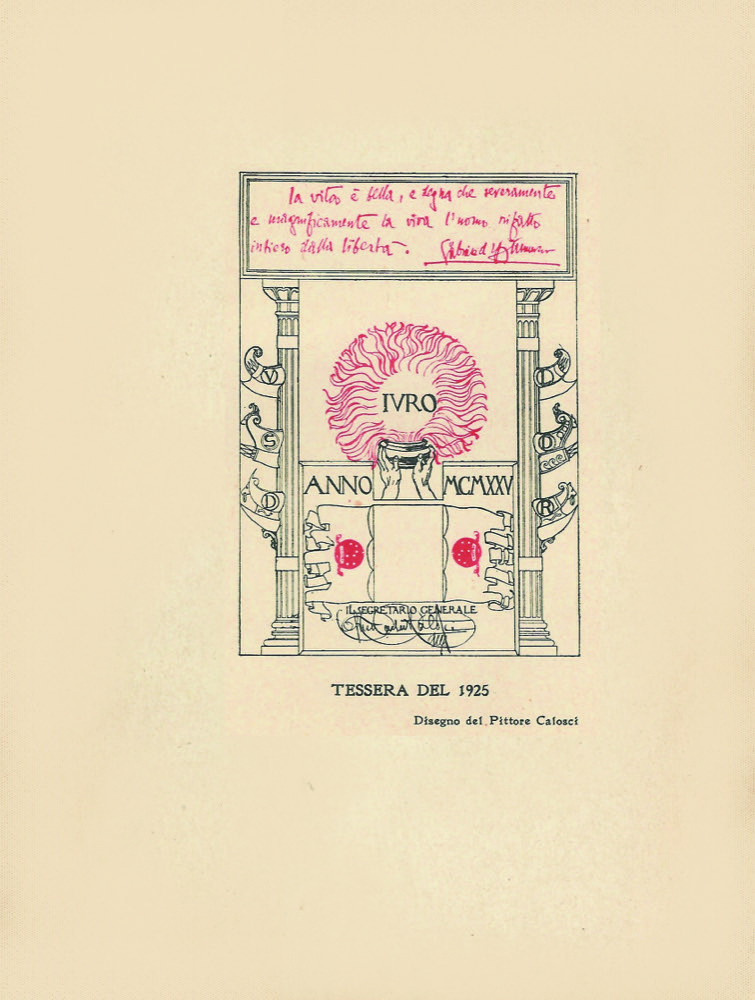

2. «Statuto dell'Unione Spirituale Dannunziana»: una tavola ripiegata f.t. con la riproduzione del testo autografo di Gabriele D'Annunzio del 3 aprile 1921, che di fatto autorizza la formazione dell'USD; 1 riproduzione in bianco e nero «Tessera del 1921-1922» disegnata da Piero Marussig; 3 riproduzioni in nero e rosso, disegni di Umberto Calosci: «Tessera del 1923»; «Bollo per il 1924» e «Tessera del 1925».

Nel marzo 1923 su proposta di Eugenio Coselschi, condivisa da D'Annunzio, viene fondata l’USD Unione Spirituale Dannunziana: sarà qui che confluiranno FNLF (Federazione nazionale dei legionari fiumani) e ANAI (Associazione nazionale arditi d'Italia) dopo il loro scioglimento. Scrive Amedeo Bordiga, all’epoca segretario del Partito Comunista d’Italia (l’ala scissionista e antiparlamentare, cosiddetta “massimalista”, del partito comunista italiano): "La U.S.D. conta in Italia un centinaio di sezioni e circa duecento gruppi, con una organizzazione discretamente efficiente: ma essa non ha affatto stampa, neppure un settimanale o una rivista, che ne sia organo ufficiale. Il movimento dannunziano dovrebbe cominciare col precisare il suo programma di opposizione al fascismo attraverso chiare manifestazioni. Sebbene non si tratti di una vasta organizzazione, le sue tradizioni e il nome del suo capo darebbero a un tale atto un notevole peso politico. Movimento di intellettuali, di professionisti, di antichi combattenti, esso ci pare assommi quanto questi strati possono dare di non antiproletario, in una situazione in cui il proletariato sia sconfitto. È qualche cosa. In queste situazioni è molto difficile che gruppi delle classi medie non optino, tra le due dittature, per quella della borghesia. […] In ogni modo non potremmo non vedere con soddisfazione, integri restando tutti i punti teoretici e politici della nostra critica e del nostro chiaro dissenso, un movimento di agitazione di idee e di aperta discussione, che svolgesse su vasta scala questo tema: del disinganno di molti elementi intellettuali ed ex-combattenti sulla portata del fascismo, che oggi si svela come strumento della crassa materialità degli interessi parassitari più pesanti e più spietati, e mostra la miseria delle sue pretese restaurazioni di valori intellettuali, morali, spirituali” (Amedeo Bordiga, dalla rivista PROMETEO, nn. 1 e 2, gennaio e febbraio 1924). L’USD si scioglierà nel 1925, dopo il discorso del 3 gennaio che instaurerà la dittatura personale di Benito Mussolini.

"La Carta del Carnaro, la prima costituzione mai scritta da un poeta, era stata pubblicata in un centinaio di esemplari il 27 agosto 1920, senza il nome dell’autore, col titolo «La reggenza italiana del Carnaro. Disegno di un nuovo ordinamento dello stato libero di Fiume». Questa prima tiratura si distingue da quella ordinaria, del mese successivo, per un refuso negli articoli XVIII e XXXV: anziché il termine «Reggenza» vi campeggia il termine «Repubblica». Il refuso verrà corretto nel testo ufficiale, pubblicato sul bollettino del Comando il primo settembre. L’autore è Gabriele D’Annunzio, che però riprende e sviluppa una bozza elaborata dal suo suo capo di Gabinetto, l’anarco-sindacalista Alceste De Ambris. Questa bozza era circolata fra luglio e agosto in pochi esemplari manoscritti e dattiloscritti, col titolo «Costituzione per l’ordinamento politico e amministrativo del Territorio». Si tratta di un modello di democrazia diretta, in cui sono propugnati la centralità sociale del lavoro produttivo e sua preminenza rispetto al diritto di proprietà, il salario minimo garantito, il diritto allo studio, l’assistenza medica gratuita, pensione, diritto al risarcimento in caso di abuso di potere o errore giudiziario, liberismo commerciale, autonomia comunale, possibilità di riformare in qualunque momento la Costituzione, diritto referendario, revocabilità in ogni momento dei governanti e dei funzionari e loro responsabilità civile e penale per eventuali errori o abusi. Scardinando la pedanteria del linguaggio giuridico, la costituzione diventa un poema in versi liberi: «Tre sono le credenze religiose collocate sopra tutte le altre nella università dei comuni giurati: la vita è bella, e degna che severamente e magnificamente la viva l’uomo rifatto intero dalla libertà; l’uomo intero è colui che sa ogni giorno inventare la sua propria virtù per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono; il lavoro, anche il più umile, anche il più oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo» (Art. XIV). La forma poetica è evidente nella stessa disposizione tipografica del testo, con gli «a capo» indipendenti dai segni di interpunzione. Si era mai vista una costituzione proiettata nel futuro? Eppure questo è il senso della «decima corporazione» che non ha titolo né iscritti: «La decima non ha arte né novero né vocabolo. La sua pienezza è attesa come quella della decima Musa. E’ riservata alle forze misteriose del popolo in travaglio e in ascendimento. E’ quasi una figura votiva consacrata al genio ignoto, all’apparizione dell’uomo novissimo... E’ rappresentata, nel santuario civico, da una lampada ardente che porta inscritta un’antica parola toscana dell’epoca dei Comuni...: Fatica Senza Fatica» (Art. XIX). (Paolo Tonini, «Fiume e un amore», Gussago, Edizioni dell'Arengario, 2019: pp. 26-28).

1. Gabriele D'Annunzio, «La reggenza italiana del Carnaro. Disegno di un nuovo ordinamento dello stato libero di Fiume»: 1 ritratto fotografico di D'Annunzio e 1 grande tavola in facsimile in nero e rosso di un brano autografo (l'articolo XIV "Tre sono le credenze religiose...") f.t. Ristampa della prima edizione, che nei paragrafi 38 e 39 conserva la parola "Repubblica" anziché "Reggenza", utilizzata in tutte le edizioni successive.

2. «Statuto dell'Unione Spirituale Dannunziana»: una tavola ripiegata f.t. con la riproduzione del testo autografo di Gabriele D'Annunzio del 3 aprile 1921, che di fatto autorizza la formazione dell'USD; 1 riproduzione in bianco e nero «Tessera del 1921-1922» disegnata da Piero Marussig; 3 riproduzioni in nero e rosso, disegni di Umberto Calosci: «Tessera del 1923»; «Bollo per il 1924» e «Tessera del 1925».

Nel marzo 1923 su proposta di Eugenio Coselschi, condivisa da D'Annunzio, viene fondata l’USD Unione Spirituale Dannunziana: sarà qui che confluiranno FNLF (Federazione nazionale dei legionari fiumani) e ANAI (Associazione nazionale arditi d'Italia) dopo il loro scioglimento. Scrive Amedeo Bordiga, all’epoca segretario del Partito Comunista d’Italia (l’ala scissionista e antiparlamentare, cosiddetta “massimalista”, del partito comunista italiano): "La U.S.D. conta in Italia un centinaio di sezioni e circa duecento gruppi, con una organizzazione discretamente efficiente: ma essa non ha affatto stampa, neppure un settimanale o una rivista, che ne sia organo ufficiale. Il movimento dannunziano dovrebbe cominciare col precisare il suo programma di opposizione al fascismo attraverso chiare manifestazioni. Sebbene non si tratti di una vasta organizzazione, le sue tradizioni e il nome del suo capo darebbero a un tale atto un notevole peso politico. Movimento di intellettuali, di professionisti, di antichi combattenti, esso ci pare assommi quanto questi strati possono dare di non antiproletario, in una situazione in cui il proletariato sia sconfitto. È qualche cosa. In queste situazioni è molto difficile che gruppi delle classi medie non optino, tra le due dittature, per quella della borghesia. […] In ogni modo non potremmo non vedere con soddisfazione, integri restando tutti i punti teoretici e politici della nostra critica e del nostro chiaro dissenso, un movimento di agitazione di idee e di aperta discussione, che svolgesse su vasta scala questo tema: del disinganno di molti elementi intellettuali ed ex-combattenti sulla portata del fascismo, che oggi si svela come strumento della crassa materialità degli interessi parassitari più pesanti e più spietati, e mostra la miseria delle sue pretese restaurazioni di valori intellettuali, morali, spirituali” (Amedeo Bordiga, dalla rivista PROMETEO, nn. 1 e 2, gennaio e febbraio 1924). L’USD si scioglierà nel 1925, dopo il discorso del 3 gennaio che instaurerà la dittatura personale di Benito Mussolini.

"La Carta del Carnaro, la prima costituzione mai scritta da un poeta, era stata pubblicata in un centinaio di esemplari il 27 agosto 1920, senza il nome dell’autore, col titolo «La reggenza italiana del Carnaro. Disegno di un nuovo ordinamento dello stato libero di Fiume». Questa prima tiratura si distingue da quella ordinaria, del mese successivo, per un refuso negli articoli XVIII e XXXV: anziché il termine «Reggenza» vi campeggia il termine «Repubblica». Il refuso verrà corretto nel testo ufficiale, pubblicato sul bollettino del Comando il primo settembre. L’autore è Gabriele D’Annunzio, che però riprende e sviluppa una bozza elaborata dal suo suo capo di Gabinetto, l’anarco-sindacalista Alceste De Ambris. Questa bozza era circolata fra luglio e agosto in pochi esemplari manoscritti e dattiloscritti, col titolo «Costituzione per l’ordinamento politico e amministrativo del Territorio». Si tratta di un modello di democrazia diretta, in cui sono propugnati la centralità sociale del lavoro produttivo e sua preminenza rispetto al diritto di proprietà, il salario minimo garantito, il diritto allo studio, l’assistenza medica gratuita, pensione, diritto al risarcimento in caso di abuso di potere o errore giudiziario, liberismo commerciale, autonomia comunale, possibilità di riformare in qualunque momento la Costituzione, diritto referendario, revocabilità in ogni momento dei governanti e dei funzionari e loro responsabilità civile e penale per eventuali errori o abusi. Scardinando la pedanteria del linguaggio giuridico, la costituzione diventa un poema in versi liberi: «Tre sono le credenze religiose collocate sopra tutte le altre nella università dei comuni giurati: la vita è bella, e degna che severamente e magnificamente la viva l’uomo rifatto intero dalla libertà; l’uomo intero è colui che sa ogni giorno inventare la sua propria virtù per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono; il lavoro, anche il più umile, anche il più oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo» (Art. XIV). La forma poetica è evidente nella stessa disposizione tipografica del testo, con gli «a capo» indipendenti dai segni di interpunzione. Si era mai vista una costituzione proiettata nel futuro? Eppure questo è il senso della «decima corporazione» che non ha titolo né iscritti: «La decima non ha arte né novero né vocabolo. La sua pienezza è attesa come quella della decima Musa. E’ riservata alle forze misteriose del popolo in travaglio e in ascendimento. E’ quasi una figura votiva consacrata al genio ignoto, all’apparizione dell’uomo novissimo... E’ rappresentata, nel santuario civico, da una lampada ardente che porta inscritta un’antica parola toscana dell’epoca dei Comuni...: Fatica Senza Fatica» (Art. XIX). (Paolo Tonini, «Fiume e un amore», Gussago, Edizioni dell'Arengario, 2019: pp. 26-28).